অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

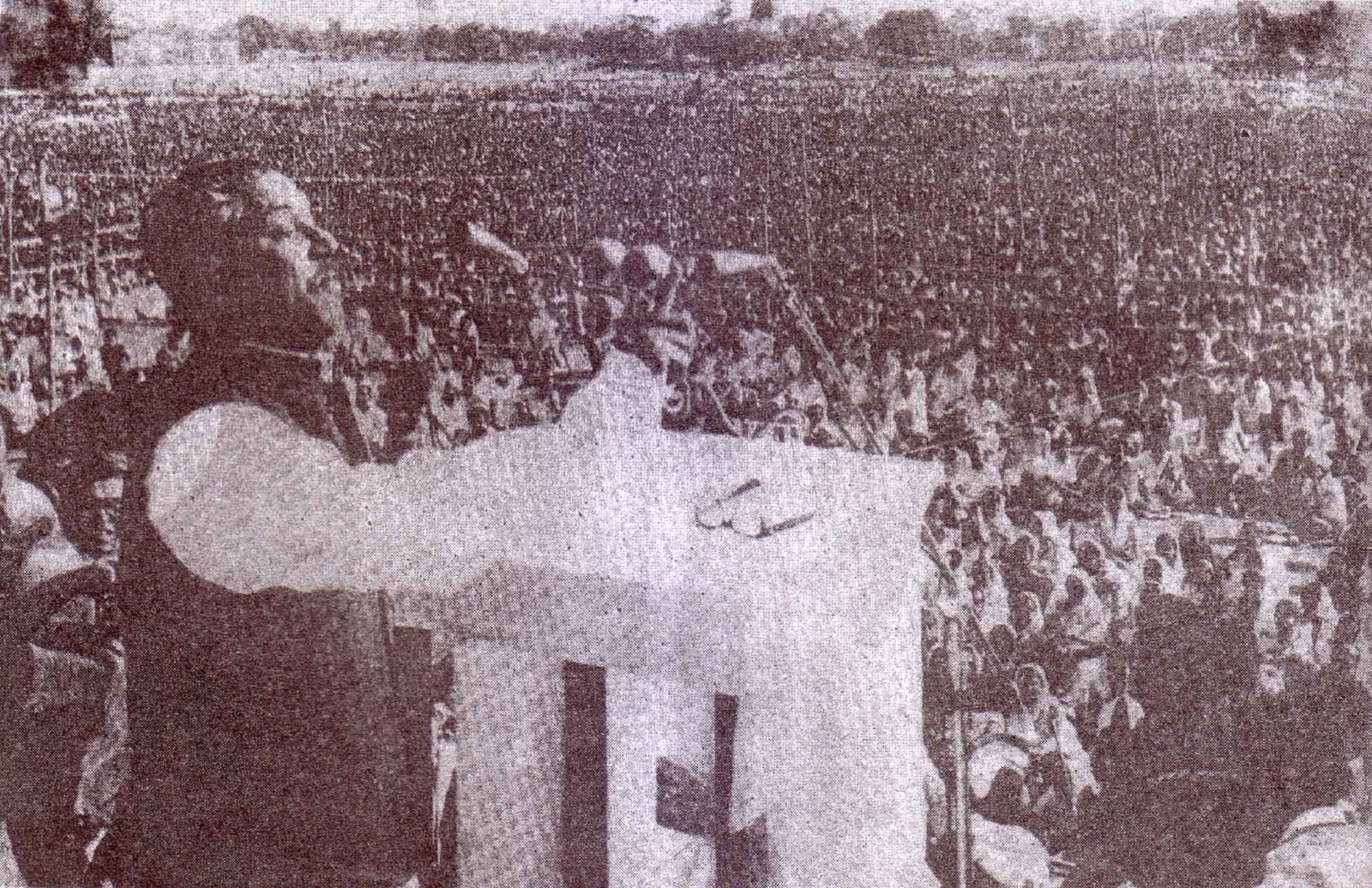

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার স্থায়ীত্ব ছিল ১৮/১৯ মিনিটের। এই সভায় একমাত্র বক্তা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাতে কোনো সভাপতি বা সঞ্চালক ছিলেন না।

বঙ্গবন্ধুকে অত্যন্ত কৌশলী প্রক্রিয়ায় অপ্রচলিত পথ ধরে মঞ্চে আনা হয়েছিল। ভাষণের সময় রেসকোর্সের আকাশে একটি হেলিকপ্টার উড়তে থাকায় এবং ভাষণটি রেডিওতে প্রচার শুরু করেও আবার বন্ধ করে দেয়ার জনসভায় এক চাঞ্চল্যকর ও ভয়ার্ত পরিবেশের জন্ম হয়েছিল। ভাষণটি ছিল এককভাবে বঙ্গবন্ধু প্রণীত, তার সবটা লিখিতও ছিল না।

মঞ্চে আসার আগে তিনি সহকর্মীদের সাথে দু’একটি বিষয়ে আলোচনা করলেও পুরো ভাষণটির ব্যাপারে একমাত্র বঙ্গবন্ধু পত্নী বেগম ফজিলাতুন্নেছা ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। রেসকোর্স ময়দানে আসার পথে আওয়ামী লীগ নেতা ও তার গাড়ির চালক-মালিক হাজী মোরশেদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজকে আপনি কী বক্তব্য দেবেন’? বঙ্গবন্ধুর জবাব ছিল, ‘আমার মুখ দিয়ে আল্লাহ যা বলাবে তাই বলব’। ভাষণের পূর্বে তিনি তরুণ ও যুবাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তিনি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।

ঐতিহাসিক এই ভাষণের শুরুতেই তিনি বললেন, ‘ভায়েরা আমার। আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।’ অর্থাৎ শ্রোতৃবৃন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। স্বল্প কথায় বললে বলতে হয়, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ ‘আখ’ করলে ‘আখাউড়া’ বোঝার মতই ছিলেন। তাদের সামনে প্রথমে তিনি সারা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি তথা বাংলার পথঘাট রক্তে রঞ্জিত হবার কথা বললেন।

রক্তদানের পশ্চাতে মানুষের কী অদম্য আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল তাও স্পষ্ট করলেন “আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।” বাংলার মানুষ কার থেকে কী ধরনের মুক্তি ও অধিকার চায় তা তার বক্তৃতায় প্রচ্ছন্ন থাকলেও অস্বচ্ছ মনে হয়নি।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। যুদ্ধ ঘোষণার পর যুদ্ধ কৌশলের ঘোষণা দিলেন। তিনি কনভেনশনাল যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে গেরিলা যুদ্ধের উদাত্ত আহ্বান এবং গেরিলা কৌশলে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে পরাস্ত করার ইঙ্গিত দিলেন।

অত্যাধুনিক পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই উপযোগী করতে ভেতো বাঙালির মানসিক প্রস্তুতি কতটা অপরিহার্য ছিল তা বলাই বাহুল্য। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাস রক্তদানের ইতিহাস। তিনি যখন ২৩ বছরের ইতিহাস বলছেন তখন মানসপটে সেলুলয়েডের ফিতার ন্যায় ভেসে উঠেছে বাঙালিরা কেমন করে তাদের জীবন দিয়ে অন্যায়কে প্রতিহত, ন্যায়কে সমুন্নত, বঞ্চনাকে প্রতিহত, জাতিগত অসাম্য ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীভূত করতে তথা পাকিস্তানের কাঠামোতে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। জীবন দিয়ে চেষ্টা করার পরও সেগুলো একে একে ব্যর্থ হওয়ায় গত্যন্তর হিসেবে মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম মূখ্য হয়েছে।

আমরা অজস্র মৃত্যুতে সশস্ত্র হয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু তার পরেও সারা জাতির অভ্রভেদী ঐক্য ও হিমালয় সদৃশ অটলতা ও সুদৃঢ় মানসিক প্রস্তুতি আবশ্যক ছিল। মানসিক প্রস্তুতির জন্যে এবং দু’দেল বান্দা, স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাভোগীদের মুক্তিযুদ্ধে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত করার জন্য আরও কিছু পন্থা ও সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণে অসহযোগের ডাক দিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, ‘আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।’ আর কী চলবে না তারও তালিকা দিলেন। শত উস্কানির মাঝেও তিনি বাঙালির ধৈর্য ও সহনশীলতার ইতিহাস তুলে ধরলেন, সহমর্মিতার কথাও এলো, উচ্চারিত হলো মানবিক বাঙালি কন্ঠস্বর ‘ওরা আমাদের ভাই’। জাতিকে যে আরও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে এবং আঘাত আসলেই প্রতিঘাত হানতে হবে তাও ভাষণে অনুচ্চারিত রইল না।

হুঁশিয়ার করে দিলেন ‘আমাদের যেন বদনাম না হয় অর্থাৎ আমাদের যে কেউ আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত না করতে পারে সেই সতর্কতামূলক উক্তিও এ ভাষণে আছে। ২৮ ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের সঙ্গে বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু জেনেছিলেন যে বিশ্ব মোড়লরা আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দেবে না। এই কারণে বিশ্ব জনমতকে সপক্ষে রাখতে তিনি আক্রমণকারী না হয়ে আক্রান্ত হয়েই সহানুভূতির ক্ষেত্রটি প্রস্তুতে তৈরি ছিলেন। তাই ভাষণটিতে তিনি কতিপয় অপবাদ খণ্ডনে ব্রতী ছিলেন।

পাকিস্তানের অপপ্রচারের জবাবে বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘তিনি (ইয়াহিয় খান) আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।’ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হয়েও তিনি যে ধৈর্য ও সহনশীল আছেন এবং প্রতিটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নিঃশেষে উদগ্রীব তাও তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান ও বিশ্ববাসীকে জানালেন। যড়যন্ত্রের আঁচ করতে পেরেই তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বললেন ‘বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।’ অসহযোগ আন্দোলনটাকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছাতে তিনি হিসাব করেই আত্মরক্ষামূলক অবস্থানটা নিলেন। পাকিস্তানিদের মোকাবিলার প্রস্তুতি নেয়াসহ পাকিস্তানিদের নৈতিক ও বৈষয়িকভাবে স্থবির করা ছাড়া মোক্ষম আর কোনো কৌশল বাঙালির হাতে ছিল না।

তিনি তাই বললেন, “তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা কর না। সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।” এর সঙ্গে বিবেকবান বিশ্ববাসীকে খবর পাঠালেন যে পাকিস্তানিরা বাঙালির অর্থে কেনা অস্ত্র দিয়েই নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করছে। বিশ্ববাসীকে এই ম্যাসেজ দেয়ার পরও আশ্বস্ত করলেন যে শুধু আঘাতের বদলে প্রতিঘাত হানবেন। এতে রাজনৈতিক কূটকৌশল থাকলেও এটা ছিল তাঁর জীবন দর্শনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

একবার তিনি বলেছিলেন ‘আমি খ্রিস্টান নই, আমার এক গালে আঘাত দিলে আর এক গাল বাড়িয়ে দেব না’। অবশ্য তিনি প্রতিঘাত হানলেন অসহযোগ দিয়ে। অসহযোগের মাঝে তাঁর দূরদর্শিতা প্রকাশ পেল। সেদিনের অসহযোগ আন্দোলনের সুফল যে কি ছিল তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। অসহযোগের কারণেই লাখো লাখো মানুষ বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মনে হলো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। সকল পেশাজীবী, শ্রমজীবী এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার প্রস্তাব দিয়েছিল।

যারা একদিন দ্বিধান্বিত ছিলেন, ইয়াহিয়া খান যখন মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে আখ্যায়িত করলেন, তখন লেইট লতিফরাও অসহযোগে মাঠ গরম করে তুলল। যারা জীবনে বিরোধী রাজনীতির নাম শুনলেও ভড়কে যেত, সেসব আমলারাও অসহযোগে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন। যেসব রাজনৈতিক নেতারা মুক্তিযুদ্ধকে সশস্ত্র বিরোধিতা করে হত্যা, গুম, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগে স্বতঃস্ফুর্ত ভূমিকা নিয়েছিল, তারাও কিন্তু সেই মার্চ মাসে জনগণের প্রাণের দাবি, মুক্তি ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে পারেনি। বিচারপতি মোর্শেদ ২৫ মার্চের পরই টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করিয়েছিলেন।

অসহযোগের টানে একইভাবে স্বেচ্ছায় কিংবা চাপে পড়ে এমন সব মানুষ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল যারা স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রেনের টানেও নিজের সুখের সদন ছেড়ে যুদ্ধ তো দূরের কথা রাজপথে নামতেও অনিচ্ছুক ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসানের মত লোকেরাও যখন মুজিব নগরের পথে পা বাড়ায় তখন বুঝতে হবে যে অসহযোগে কী পরিমাণ প্রচণ্ডতা ও তেজোদীপ্ততা ছিল।

প্রতিপক্ষরা বলেন, এই ভাষণে সমঝোতার সিগন্যাল ছিল। পরান্নজীবী বুদ্ধিজীবী ছাড়াও যারা একদিন ৭ মার্চের ভাষণে যুদ্ধের ‘গ্রীন সিগন্যাল’ পেয়েছিলেন তারাও ভোল পাল্টিয়ে আজ ৭ মার্চের ভাষণে সমঝোতার সিগন্যাল দেখছেন। বঙ্গবন্ধু সেদিনের ভাষণটিতে যে সাপনেউলের খেলা দেখাননি তাও নয়। এটা দক্ষ রাজনীতিবিদের কর্ম কৌশলতারই প্রকাশ। এ খেলা বাঙালি মাত্রই বুঝেছে বলে ২৫ মার্চের আগেই খণ্ড-বিখণ্ড লড়াই হয়েছে। এখন দেখা যাক কোন কথাটিতে প্রতিপক্ষরা সমঝোতা ও বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার আলামত দেখতে পান।

বঙ্গবন্ধু বললেন যে, সামরিক আইন তুলে নিলে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নিলে, হত্যার তদন্ত করলে এবং জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেই তিনি সংসদে বসতে পারবেন কী পারবেন না, সে সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে দেখবেন। এটাই সমঝোতার আলামত বলে প্রতিপক্ষরা বিবেচনা করছে। প্রতিপক্ষ থেকে অপবাদ আসবে জেনেই বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।’ এই উচ্চারণে যে রাজনৈতিক ফাঁকাবুলি ছিল না, উপস্থিত জনগণসহ প্রায় সাত কোটি বাঙালিই বিশ্বাস করত। বঙ্গবন্ধু একথা বহু আগেই বলেছেন এবং একথা সত্য যে ইচ্ছে করলে সমঝোতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের পর তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন।

সে কথা থাক, তারপরও প্রশ্ন থাকে কেন তিনি সমঝোতার আহ্বান রাখলেন। তাঁর বক্তব্যে সমঝোতার আহ্বানও যে একটি গেরিলা কায়দা, এক ধরনের Camouflaged তা ভাষণটিতে আর একবার দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে। তিনি আগে শ্রোতৃবৃন্দকে বলছেন, ‘শহিদের রক্তের ওপর পা দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যেতে পারে না,’ তাহলে তো সে ব্যক্তিটি রক্তের ওপর পা দিয়ে সংসদেও বসতে পারেন না। বিজ্ঞ-লোকেরা না বুঝলেও গ্রামের চাষা-ভুষারাও তা বুঝেছিল। আমি মানুষকেও বলতে শুনেছি যে, শেখ সাহেব ৪টি শর্ত দিয়ে বরং মা বেচা দাম চেয়ে বসেছেন, যার অর্থ শহরের ভদ্র লোকদের ভাষায় ন’মণ তেলও হবে না রাধাও নাচবে না।

গ্রামের মানুষের মা বেচা দাম প্রসঙ্গে একটা গল্প আছে। এক বিধবা মা অতি কায়ক্লেশে তার একমাত্র ছেলেকে মানুষ করা মাত্রই ছেলে একদিন বলে বসল ‘মা আমি তোরে বেচে দিব’। শুনেতো মা’র আক্কেল গুডুম। মনে হলো তিনি আকাশ থেকে পড়ছেন বা তার মাথায় বাজ পড়ল। কেঁদে কেঁদে বললেন ‘বউ ঘরে এসেছে বলে তুই আমাকে বেচে দিবি?’ মার কথা শুনে ছেলে আরও গম্ভীর গম্ভীর ভাব দেখাল। মা বিচলিত হলেন, হাসফাঁস শুরু করলেন। এক পর্যায়ে ছেলে হো হো করে হেসে বলল, ‘দূর পাগলি, তোর জন্যে এমন দাম হাঁকব যে এই পৃথিবীতে কেন, আল্লাহর সারাজাহানে তোকে কেউ কিনে নিতে পারবে না।’ আমার দেশের সাধারণ মানুষ এমনটা বুঝেছিল বলেই তারা নিঃশেষ হয়েও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তার অনুপস্থিতিতেই বাস্তবায়ন করেছিল।

তিনি যা বলেছেন, বাহুল্য বর্জিতভাবে বলেছেন তবু এই ভাষণের তাৎপর্য তারাই বুঝেছিল যারা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও তৎপরবর্তী প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, আইয়ুবের সামরিক শাসন, ১৯৬৬ সনের ৬ দফার আন্দোলন ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ামক না হলেও অনুঘটক ছিল। বলতে গেলে ১৯৭১ সালে যারা নতুন দেশ ও তার মূল্যবোধ অর্জনে উন্মুখ ছিল তারাই ভাষণটির অন্তর্নিহিত ভাব ও বাণী বুঝেছিল। যারা সেদিন বোঝেনি তারা বাঙালি না হয়ে বাংলাদেশি হয়ে রইল। তারাই ৭ মার্চের ভাষণে সমঝোতার আলামত কিংবা বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বপ্ন দেখালেন। তবে কিছু অন্ধ যে এমনটি করবে না তা বলা বাহুল্য।

পাকিস্তনি শাসকদের রক্তালোলুপতার কথা বলতে বলতেই চারণের মত তিনি ৮ মিনিটের মাথায় বললেন, এবারের সংগ্রাম আমার স্বাধীনতার সংগ্রাম। বলছেন ‘মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।’ এই অঙ্গীকারের পরই যৌক্তিক উচ্চারণ হচ্ছে ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম’। মুক্তির কথা প্রথম বলার মাঝে যৌক্তিকতা ছাড়াও তাতে একটা প্রচ্ছন্ন গেরিলা কায়দা ছিল; যার অর্থ বাংলাদেশিরা বুঝতে ভুল করলেও বাঙালিরা বুঝেছিল। এই ভাষণ সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিকরা সেদিন বলেছিল It was next to declaration of Unilateral Independence অর্থাৎ ভাষণটি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার প্রায় কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।

তবুও তা স্বাধীনতার ঘোষণা। একেই বলে পরিমিতি জ্ঞান, হয়ত এর চেয়ে কিছু কম বললে সারা জাতিকে হতাশা ও বিভ্রান্তি গ্রাস করত আর এর চেয়ে বেশি কিছু বললে তা হতো হটকারিতা যার পরিণতি হতো নাইজেরিয়ার বায়াফ্রার মতো। হটকারি সিদ্ধান্তের কারণে বায়াফ্রা কখনও স্বাধীন হলো না। একক বক্তা হিসেবে সে পরিমিতি তিনি যথার্থ রক্ষা করেছিলেন। বজ্রকন্ঠে উচ্চারণ করলেন, কখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হবে বা কীভাবে তাকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে।

তিনি বললেন, ‘আর যদি একটা গুলি চলে তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে’। রাস্তাঘাটসহ সব কিছু বন্ধ করে দিয়ে শক্রকে ভাতে ও পানিতে মারার নির্দেশও তিনি দিলেন।

অসংলগ্ন উচ্চারণের পরিণতির ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সজাগ ছিলেন। রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান মামলা (যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিতি) বঙ্গবন্ধু জেনেছিলেন যে হটকারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা কী পরিণাম ডেকে আনতে পারে।

তিনি ও তাঁর ৩৪ সহকর্মী অল্পের জন্যে ফাঁসির রাশি থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন বলেই পরবর্তীতে স্বাধীনতার পথে আগাতে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তবুও তিলে তিলে তিনি তিলোত্তমা গড়ছিলেন। সত্তরের নির্বাচন পরবর্তী ৭১ এর ৩রা মার্চের শপথ পাঠ, ৭ মার্চের ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন সমান্তরাল সরকারের জন্ম দিয়ে দালাল সৃষ্টির মুখ বন্ধ করেছিল। সেনাবাহিনীর বহু অফিসার ও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে গ্রীন সিগন্যাল হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। অসহযোগ কেবল চেতনার বহ্নিশিখাকেই প্রজ্জ্বলিত করেনি, আমাদের ক্ষাণিকটা হলেও সশস্ত্র হবার সুযোগ দিয়েছিল।

দেশের ভেতরে ও বাইরে ট্রেনিং ও অস্ত্রের জন্যে বঙ্গবন্ধু তার সুযোগ্য প্রতিনিধিদের প্রেরণের সময় পেয়েছিলেন। বিরূপ সমালোচনাকারীদের অনেকে জানেন যে, মুজিব বাহিনী বা বিএলএফ গঠনের প্রস্তুতি অনেক আগেই নেয়া হয়েছিল এবং ৭১ সালের প্রথমার্ধেই ভারতে তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাকিস্তান বাহিনী এ জাতীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত থেকেই ২৫ মার্চের রাতে এমন প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা দিলে বিশ্ব জনমত কি আমাদের স্বপক্ষে থাকতো? অনুমান করছি যে সংসদ অধিবেশন স্থগিতের অজুহাতে স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্ব জনমতে কোনো অনুকূল সাড়া সৃষ্টি করত না। এটা হতো হটকারি আচরণের নব সংযোজন এবং তার পরিণাম হতো ভয়াবহ ও সুদূর প্রসারী। সেদিনেও পাকিস্তানের যে সেনাদল ও অস্ত্রবল ছিল তা দিয়ে রেসকোর্সের দশ লাখ মানুষকে হত্যাও কঠিন ছিল না। এই ১০ লাখ লোকের সবাই না হলেও ৯৯ ভাগ ছিল নিবেদিত ও স্বাধীনতার জন্য স্থির চিত্ত। এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড যে পাকিস্তান ঘটাতে পারত তা আজকে আর অস্বীকারের জো নেই।

এ জাতীয় পরিস্থিতি হলে হয়ত কোনোদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হতো, তবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরল সৌভাগ্য আমাদের হতো না। এ অবস্থাটা যাদের কাম্য ছিল তারাই ৭ মার্চের বক্তব্যে বিভিন্ন ভাব ও বাণী খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভাষণটিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের গ্যাটিসবার্গ ভাষণ বা শ এককালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ভাষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গ্যাটিসবার্গ ভাষণের মতই বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি অনন্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা যে আব্রাহাম লিংকনকেও ছাড়িয়ে গেছে তা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলাফল জেনেই গ্যাটিসবার্গে সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শুরুর আগেই শেষটা দেখেছিলেন, তাই তিনি যুদ্ধ ও যুদ্ধ কৌশলের কথা এত নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। দূরদর্শিতার আরও প্রমাণ আছে তার কথায় ‘আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে তা বন্ধ করে দেবে।’

আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি চূড়ান্ত হুকুমটি দিতে পেরেছিলেন। বস্তুত: ৭ মার্চে ঘোষণাটি ছিল স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা। তারপরেও ২৫ শে মার্চ রাত থেকে শুরু করে ব হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার ৭ মার্চের ভাষণের রেশ ধরেই গেরিলা যোদ্ধারা পুল, ব্রিজ, কালভার্ট বা অন্যান্য স্থাপনা ভেঙে পাকিস্তান বাহিনীকে অন্তরীণ করে ফিরেছিল।

গেরিলাদের প্রচণ্ড আঘাতই পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। তাই ৭ মার্চের ভাষণ ছাত্র যুবকদের চোখ রাঙানি বা চাপাচাপির ফল বলা মূর্খতা। কেউ কেউ বলেছেন শেখ মুজিব হেয়ালী পরিহার করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যদি সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন, তাহলে পাকিস্তানের অপ্রস্তুতির সুযোগ নিয়ে আমরা আরও কম জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত আব্রুর বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়ে যেতাম। কী হতো জানি না, তবে বিতর্ক না বাড়িয়ে অনুমান করা যায় যে বাস্তবতার নিরীখে ও যুক্তির ধোপে তাও টিকে না। সব মিলিয়ে ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের সঠিক দিক নির্দেশনা ও সময়োপযোগী ঘোষণা।

লেখক: অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ’র উপাচার্য।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার স্থায়ীত্ব ছিল ১৮/১৯ মিনিটের। এই সভায় একমাত্র বক্তা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাতে কোনো সভাপতি বা সঞ্চালক ছিলেন না।

বঙ্গবন্ধুকে অত্যন্ত কৌশলী প্রক্রিয়ায় অপ্রচলিত পথ ধরে মঞ্চে আনা হয়েছিল। ভাষণের সময় রেসকোর্সের আকাশে একটি হেলিকপ্টার উড়তে থাকায় এবং ভাষণটি রেডিওতে প্রচার শুরু করেও আবার বন্ধ করে দেয়ার জনসভায় এক চাঞ্চল্যকর ও ভয়ার্ত পরিবেশের জন্ম হয়েছিল। ভাষণটি ছিল এককভাবে বঙ্গবন্ধু প্রণীত, তার সবটা লিখিতও ছিল না।

মঞ্চে আসার আগে তিনি সহকর্মীদের সাথে দু’একটি বিষয়ে আলোচনা করলেও পুরো ভাষণটির ব্যাপারে একমাত্র বঙ্গবন্ধু পত্নী বেগম ফজিলাতুন্নেছা ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। রেসকোর্স ময়দানে আসার পথে আওয়ামী লীগ নেতা ও তার গাড়ির চালক-মালিক হাজী মোরশেদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজকে আপনি কী বক্তব্য দেবেন’? বঙ্গবন্ধুর জবাব ছিল, ‘আমার মুখ দিয়ে আল্লাহ যা বলাবে তাই বলব’। ভাষণের পূর্বে তিনি তরুণ ও যুবাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তিনি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।

ঐতিহাসিক এই ভাষণের শুরুতেই তিনি বললেন, ‘ভায়েরা আমার। আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।’ অর্থাৎ শ্রোতৃবৃন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। স্বল্প কথায় বললে বলতে হয়, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ ‘আখ’ করলে ‘আখাউড়া’ বোঝার মতই ছিলেন। তাদের সামনে প্রথমে তিনি সারা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি তথা বাংলার পথঘাট রক্তে রঞ্জিত হবার কথা বললেন।

রক্তদানের পশ্চাতে মানুষের কী অদম্য আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল তাও স্পষ্ট করলেন “আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।” বাংলার মানুষ কার থেকে কী ধরনের মুক্তি ও অধিকার চায় তা তার বক্তৃতায় প্রচ্ছন্ন থাকলেও অস্বচ্ছ মনে হয়নি।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। যুদ্ধ ঘোষণার পর যুদ্ধ কৌশলের ঘোষণা দিলেন। তিনি কনভেনশনাল যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে গেরিলা যুদ্ধের উদাত্ত আহ্বান এবং গেরিলা কৌশলে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে পরাস্ত করার ইঙ্গিত দিলেন।

অত্যাধুনিক পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই উপযোগী করতে ভেতো বাঙালির মানসিক প্রস্তুতি কতটা অপরিহার্য ছিল তা বলাই বাহুল্য। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাস রক্তদানের ইতিহাস। তিনি যখন ২৩ বছরের ইতিহাস বলছেন তখন মানসপটে সেলুলয়েডের ফিতার ন্যায় ভেসে উঠেছে বাঙালিরা কেমন করে তাদের জীবন দিয়ে অন্যায়কে প্রতিহত, ন্যায়কে সমুন্নত, বঞ্চনাকে প্রতিহত, জাতিগত অসাম্য ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীভূত করতে তথা পাকিস্তানের কাঠামোতে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। জীবন দিয়ে চেষ্টা করার পরও সেগুলো একে একে ব্যর্থ হওয়ায় গত্যন্তর হিসেবে মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম মূখ্য হয়েছে।

আমরা অজস্র মৃত্যুতে সশস্ত্র হয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু তার পরেও সারা জাতির অভ্রভেদী ঐক্য ও হিমালয় সদৃশ অটলতা ও সুদৃঢ় মানসিক প্রস্তুতি আবশ্যক ছিল। মানসিক প্রস্তুতির জন্যে এবং দু’দেল বান্দা, স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাভোগীদের মুক্তিযুদ্ধে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত করার জন্য আরও কিছু পন্থা ও সময়ের প্রয়োজন ছিল। তাই বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণে অসহযোগের ডাক দিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, ‘আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।’ আর কী চলবে না তারও তালিকা দিলেন। শত উস্কানির মাঝেও তিনি বাঙালির ধৈর্য ও সহনশীলতার ইতিহাস তুলে ধরলেন, সহমর্মিতার কথাও এলো, উচ্চারিত হলো মানবিক বাঙালি কন্ঠস্বর ‘ওরা আমাদের ভাই’। জাতিকে যে আরও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে এবং আঘাত আসলেই প্রতিঘাত হানতে হবে তাও ভাষণে অনুচ্চারিত রইল না।

হুঁশিয়ার করে দিলেন ‘আমাদের যেন বদনাম না হয় অর্থাৎ আমাদের যে কেউ আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত না করতে পারে সেই সতর্কতামূলক উক্তিও এ ভাষণে আছে। ২৮ ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের সঙ্গে বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু জেনেছিলেন যে বিশ্ব মোড়লরা আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দেবে না। এই কারণে বিশ্ব জনমতকে সপক্ষে রাখতে তিনি আক্রমণকারী না হয়ে আক্রান্ত হয়েই সহানুভূতির ক্ষেত্রটি প্রস্তুতে তৈরি ছিলেন। তাই ভাষণটিতে তিনি কতিপয় অপবাদ খণ্ডনে ব্রতী ছিলেন।

পাকিস্তানের অপপ্রচারের জবাবে বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘তিনি (ইয়াহিয় খান) আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।’ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হয়েও তিনি যে ধৈর্য ও সহনশীল আছেন এবং প্রতিটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নিঃশেষে উদগ্রীব তাও তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান ও বিশ্ববাসীকে জানালেন। যড়যন্ত্রের আঁচ করতে পেরেই তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বললেন ‘বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।’ অসহযোগ আন্দোলনটাকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছাতে তিনি হিসাব করেই আত্মরক্ষামূলক অবস্থানটা নিলেন। পাকিস্তানিদের মোকাবিলার প্রস্তুতি নেয়াসহ পাকিস্তানিদের নৈতিক ও বৈষয়িকভাবে স্থবির করা ছাড়া মোক্ষম আর কোনো কৌশল বাঙালির হাতে ছিল না।

তিনি তাই বললেন, “তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা কর না। সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।” এর সঙ্গে বিবেকবান বিশ্ববাসীকে খবর পাঠালেন যে পাকিস্তানিরা বাঙালির অর্থে কেনা অস্ত্র দিয়েই নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করছে। বিশ্ববাসীকে এই ম্যাসেজ দেয়ার পরও আশ্বস্ত করলেন যে শুধু আঘাতের বদলে প্রতিঘাত হানবেন। এতে রাজনৈতিক কূটকৌশল থাকলেও এটা ছিল তাঁর জীবন দর্শনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

একবার তিনি বলেছিলেন ‘আমি খ্রিস্টান নই, আমার এক গালে আঘাত দিলে আর এক গাল বাড়িয়ে দেব না’। অবশ্য তিনি প্রতিঘাত হানলেন অসহযোগ দিয়ে। অসহযোগের মাঝে তাঁর দূরদর্শিতা প্রকাশ পেল। সেদিনের অসহযোগ আন্দোলনের সুফল যে কি ছিল তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। অসহযোগের কারণেই লাখো লাখো মানুষ বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মনে হলো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। সকল পেশাজীবী, শ্রমজীবী এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার প্রস্তাব দিয়েছিল।

যারা একদিন দ্বিধান্বিত ছিলেন, ইয়াহিয়া খান যখন মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে আখ্যায়িত করলেন, তখন লেইট লতিফরাও অসহযোগে মাঠ গরম করে তুলল। যারা জীবনে বিরোধী রাজনীতির নাম শুনলেও ভড়কে যেত, সেসব আমলারাও অসহযোগে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন। যেসব রাজনৈতিক নেতারা মুক্তিযুদ্ধকে সশস্ত্র বিরোধিতা করে হত্যা, গুম, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগে স্বতঃস্ফুর্ত ভূমিকা নিয়েছিল, তারাও কিন্তু সেই মার্চ মাসে জনগণের প্রাণের দাবি, মুক্তি ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করতে পারেনি। বিচারপতি মোর্শেদ ২৫ মার্চের পরই টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করিয়েছিলেন।

অসহযোগের টানে একইভাবে স্বেচ্ছায় কিংবা চাপে পড়ে এমন সব মানুষ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল যারা স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রেনের টানেও নিজের সুখের সদন ছেড়ে যুদ্ধ তো দূরের কথা রাজপথে নামতেও অনিচ্ছুক ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসানের মত লোকেরাও যখন মুজিব নগরের পথে পা বাড়ায় তখন বুঝতে হবে যে অসহযোগে কী পরিমাণ প্রচণ্ডতা ও তেজোদীপ্ততা ছিল।

প্রতিপক্ষরা বলেন, এই ভাষণে সমঝোতার সিগন্যাল ছিল। পরান্নজীবী বুদ্ধিজীবী ছাড়াও যারা একদিন ৭ মার্চের ভাষণে যুদ্ধের ‘গ্রীন সিগন্যাল’ পেয়েছিলেন তারাও ভোল পাল্টিয়ে আজ ৭ মার্চের ভাষণে সমঝোতার সিগন্যাল দেখছেন। বঙ্গবন্ধু সেদিনের ভাষণটিতে যে সাপনেউলের খেলা দেখাননি তাও নয়। এটা দক্ষ রাজনীতিবিদের কর্ম কৌশলতারই প্রকাশ। এ খেলা বাঙালি মাত্রই বুঝেছে বলে ২৫ মার্চের আগেই খণ্ড-বিখণ্ড লড়াই হয়েছে। এখন দেখা যাক কোন কথাটিতে প্রতিপক্ষরা সমঝোতা ও বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার আলামত দেখতে পান।

বঙ্গবন্ধু বললেন যে, সামরিক আইন তুলে নিলে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নিলে, হত্যার তদন্ত করলে এবং জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেই তিনি সংসদে বসতে পারবেন কী পারবেন না, সে সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে দেখবেন। এটাই সমঝোতার আলামত বলে প্রতিপক্ষরা বিবেচনা করছে। প্রতিপক্ষ থেকে অপবাদ আসবে জেনেই বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।’ এই উচ্চারণে যে রাজনৈতিক ফাঁকাবুলি ছিল না, উপস্থিত জনগণসহ প্রায় সাত কোটি বাঙালিই বিশ্বাস করত। বঙ্গবন্ধু একথা বহু আগেই বলেছেন এবং একথা সত্য যে ইচ্ছে করলে সমঝোতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের পর তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন।

সে কথা থাক, তারপরও প্রশ্ন থাকে কেন তিনি সমঝোতার আহ্বান রাখলেন। তাঁর বক্তব্যে সমঝোতার আহ্বানও যে একটি গেরিলা কায়দা, এক ধরনের Camouflaged তা ভাষণটিতে আর একবার দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে। তিনি আগে শ্রোতৃবৃন্দকে বলছেন, ‘শহিদের রক্তের ওপর পা দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যেতে পারে না,’ তাহলে তো সে ব্যক্তিটি রক্তের ওপর পা দিয়ে সংসদেও বসতে পারেন না। বিজ্ঞ-লোকেরা না বুঝলেও গ্রামের চাষা-ভুষারাও তা বুঝেছিল। আমি মানুষকেও বলতে শুনেছি যে, শেখ সাহেব ৪টি শর্ত দিয়ে বরং মা বেচা দাম চেয়ে বসেছেন, যার অর্থ শহরের ভদ্র লোকদের ভাষায় ন’মণ তেলও হবে না রাধাও নাচবে না।

গ্রামের মানুষের মা বেচা দাম প্রসঙ্গে একটা গল্প আছে। এক বিধবা মা অতি কায়ক্লেশে তার একমাত্র ছেলেকে মানুষ করা মাত্রই ছেলে একদিন বলে বসল ‘মা আমি তোরে বেচে দিব’। শুনেতো মা’র আক্কেল গুডুম। মনে হলো তিনি আকাশ থেকে পড়ছেন বা তার মাথায় বাজ পড়ল। কেঁদে কেঁদে বললেন ‘বউ ঘরে এসেছে বলে তুই আমাকে বেচে দিবি?’ মার কথা শুনে ছেলে আরও গম্ভীর গম্ভীর ভাব দেখাল। মা বিচলিত হলেন, হাসফাঁস শুরু করলেন। এক পর্যায়ে ছেলে হো হো করে হেসে বলল, ‘দূর পাগলি, তোর জন্যে এমন দাম হাঁকব যে এই পৃথিবীতে কেন, আল্লাহর সারাজাহানে তোকে কেউ কিনে নিতে পারবে না।’ আমার দেশের সাধারণ মানুষ এমনটা বুঝেছিল বলেই তারা নিঃশেষ হয়েও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তার অনুপস্থিতিতেই বাস্তবায়ন করেছিল।

তিনি যা বলেছেন, বাহুল্য বর্জিতভাবে বলেছেন তবু এই ভাষণের তাৎপর্য তারাই বুঝেছিল যারা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও তৎপরবর্তী প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, আইয়ুবের সামরিক শাসন, ১৯৬৬ সনের ৬ দফার আন্দোলন ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ামক না হলেও অনুঘটক ছিল। বলতে গেলে ১৯৭১ সালে যারা নতুন দেশ ও তার মূল্যবোধ অর্জনে উন্মুখ ছিল তারাই ভাষণটির অন্তর্নিহিত ভাব ও বাণী বুঝেছিল। যারা সেদিন বোঝেনি তারা বাঙালি না হয়ে বাংলাদেশি হয়ে রইল। তারাই ৭ মার্চের ভাষণে সমঝোতার আলামত কিংবা বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বপ্ন দেখালেন। তবে কিছু অন্ধ যে এমনটি করবে না তা বলা বাহুল্য।

পাকিস্তনি শাসকদের রক্তালোলুপতার কথা বলতে বলতেই চারণের মত তিনি ৮ মিনিটের মাথায় বললেন, এবারের সংগ্রাম আমার স্বাধীনতার সংগ্রাম। বলছেন ‘মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।’ এই অঙ্গীকারের পরই যৌক্তিক উচ্চারণ হচ্ছে ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম’। মুক্তির কথা প্রথম বলার মাঝে যৌক্তিকতা ছাড়াও তাতে একটা প্রচ্ছন্ন গেরিলা কায়দা ছিল; যার অর্থ বাংলাদেশিরা বুঝতে ভুল করলেও বাঙালিরা বুঝেছিল। এই ভাষণ সম্পর্কে বিদেশি সাংবাদিকরা সেদিন বলেছিল It was next to declaration of Unilateral Independence অর্থাৎ ভাষণটি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার প্রায় কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।

তবুও তা স্বাধীনতার ঘোষণা। একেই বলে পরিমিতি জ্ঞান, হয়ত এর চেয়ে কিছু কম বললে সারা জাতিকে হতাশা ও বিভ্রান্তি গ্রাস করত আর এর চেয়ে বেশি কিছু বললে তা হতো হটকারিতা যার পরিণতি হতো নাইজেরিয়ার বায়াফ্রার মতো। হটকারি সিদ্ধান্তের কারণে বায়াফ্রা কখনও স্বাধীন হলো না। একক বক্তা হিসেবে সে পরিমিতি তিনি যথার্থ রক্ষা করেছিলেন। বজ্রকন্ঠে উচ্চারণ করলেন, কখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হবে বা কীভাবে তাকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে।

তিনি বললেন, ‘আর যদি একটা গুলি চলে তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে’। রাস্তাঘাটসহ সব কিছু বন্ধ করে দিয়ে শক্রকে ভাতে ও পানিতে মারার নির্দেশও তিনি দিলেন।

অসংলগ্ন উচ্চারণের পরিণতির ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সজাগ ছিলেন। রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান মামলা (যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিতি) বঙ্গবন্ধু জেনেছিলেন যে হটকারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা কী পরিণাম ডেকে আনতে পারে।

তিনি ও তাঁর ৩৪ সহকর্মী অল্পের জন্যে ফাঁসির রাশি থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন বলেই পরবর্তীতে স্বাধীনতার পথে আগাতে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তবুও তিলে তিলে তিনি তিলোত্তমা গড়ছিলেন। সত্তরের নির্বাচন পরবর্তী ৭১ এর ৩রা মার্চের শপথ পাঠ, ৭ মার্চের ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন সমান্তরাল সরকারের জন্ম দিয়ে দালাল সৃষ্টির মুখ বন্ধ করেছিল। সেনাবাহিনীর বহু অফিসার ও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে গ্রীন সিগন্যাল হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। অসহযোগ কেবল চেতনার বহ্নিশিখাকেই প্রজ্জ্বলিত করেনি, আমাদের ক্ষাণিকটা হলেও সশস্ত্র হবার সুযোগ দিয়েছিল।

দেশের ভেতরে ও বাইরে ট্রেনিং ও অস্ত্রের জন্যে বঙ্গবন্ধু তার সুযোগ্য প্রতিনিধিদের প্রেরণের সময় পেয়েছিলেন। বিরূপ সমালোচনাকারীদের অনেকে জানেন যে, মুজিব বাহিনী বা বিএলএফ গঠনের প্রস্তুতি অনেক আগেই নেয়া হয়েছিল এবং ৭১ সালের প্রথমার্ধেই ভারতে তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাকিস্তান বাহিনী এ জাতীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত থেকেই ২৫ মার্চের রাতে এমন প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা দিলে বিশ্ব জনমত কি আমাদের স্বপক্ষে থাকতো? অনুমান করছি যে সংসদ অধিবেশন স্থগিতের অজুহাতে স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্ব জনমতে কোনো অনুকূল সাড়া সৃষ্টি করত না। এটা হতো হটকারি আচরণের নব সংযোজন এবং তার পরিণাম হতো ভয়াবহ ও সুদূর প্রসারী। সেদিনেও পাকিস্তানের যে সেনাদল ও অস্ত্রবল ছিল তা দিয়ে রেসকোর্সের দশ লাখ মানুষকে হত্যাও কঠিন ছিল না। এই ১০ লাখ লোকের সবাই না হলেও ৯৯ ভাগ ছিল নিবেদিত ও স্বাধীনতার জন্য স্থির চিত্ত। এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড যে পাকিস্তান ঘটাতে পারত তা আজকে আর অস্বীকারের জো নেই।

এ জাতীয় পরিস্থিতি হলে হয়ত কোনোদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হতো, তবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরল সৌভাগ্য আমাদের হতো না। এ অবস্থাটা যাদের কাম্য ছিল তারাই ৭ মার্চের বক্তব্যে বিভিন্ন ভাব ও বাণী খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভাষণটিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের গ্যাটিসবার্গ ভাষণ বা শ এককালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ভাষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গ্যাটিসবার্গ ভাষণের মতই বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি অনন্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা যে আব্রাহাম লিংকনকেও ছাড়িয়ে গেছে তা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলাফল জেনেই গ্যাটিসবার্গে সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শুরুর আগেই শেষটা দেখেছিলেন, তাই তিনি যুদ্ধ ও যুদ্ধ কৌশলের কথা এত নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। দূরদর্শিতার আরও প্রমাণ আছে তার কথায় ‘আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে তা বন্ধ করে দেবে।’

আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি চূড়ান্ত হুকুমটি দিতে পেরেছিলেন। বস্তুত: ৭ মার্চে ঘোষণাটি ছিল স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা। তারপরেও ২৫ শে মার্চ রাত থেকে শুরু করে ব হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার ৭ মার্চের ভাষণের রেশ ধরেই গেরিলা যোদ্ধারা পুল, ব্রিজ, কালভার্ট বা অন্যান্য স্থাপনা ভেঙে পাকিস্তান বাহিনীকে অন্তরীণ করে ফিরেছিল।

গেরিলাদের প্রচণ্ড আঘাতই পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। তাই ৭ মার্চের ভাষণ ছাত্র যুবকদের চোখ রাঙানি বা চাপাচাপির ফল বলা মূর্খতা। কেউ কেউ বলেছেন শেখ মুজিব হেয়ালী পরিহার করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যদি সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন, তাহলে পাকিস্তানের অপ্রস্তুতির সুযোগ নিয়ে আমরা আরও কম জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত আব্রুর বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়ে যেতাম। কী হতো জানি না, তবে বিতর্ক না বাড়িয়ে অনুমান করা যায় যে বাস্তবতার নিরীখে ও যুক্তির ধোপে তাও টিকে না। সব মিলিয়ে ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের সঠিক দিক নির্দেশনা ও সময়োপযোগী ঘোষণা।

লেখক: অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ’র উপাচার্য।

ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগতভাবে অতি লোভনীয় উদীয়মান অর্থনীতির এই দেশ কি বহির্শক্তির খেলার মাঠে পরিণত হবে, নাকি বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় একাট্টা হয়ে নিজেদের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতিকার নিজেরাই করবে— তা নিয়ে ভাবনার সময় এসেছে।

৭ দিন আগে

আমি যে নারী নির্যাতন মামলার ভিকটিম, সেই কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর আমার বাবা— তাকেও শুনতে হয়েছে, ‘এত কিছুর পর মেয়েকে কেন রাজনীতি করতে দেয়!’ ৫ আগস্টের পর ভেবেছিলাম আমার লড়াই শেষ। কিন্তু তারপর অনলাইনে কিছু আইডির এমন হ্যারাসমেন্ট ও স্লাট-শেমিং আমি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারিনি।

৮ দিন আগে

এভাবেই লাখ লাখ ভোটারকে একত্রিত করতে সক্ষম একটি নির্বাচন দলীয় কর্মী বাহিনীর একত্রিতকরণের একটি অপারেশনে পরিণত হয়। ফলে শুধু ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাতেই কয়েক লাখ সংগঠিত কর্মী মাঠে নামাতে হয়। এই মানুষগুলো স্বেচ্ছাসেবী নন, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয় অর্থ, প্রভাব ও সুবিধার আশ্বাস দিয়ে।

৮ দিন আগে

বিপরীতভাবে, ইতিহাস যখন বিকৃত হয়— ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবহেলার কারণে— তখন একটি জাতি ধীরে ধীরে তার শেকড় হারাতে শুরু করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই একটি গভীর ও বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে বিদ্যমান।

৯ দিন আগে