ডেস্ক, রাজনীতি ডটকম

বাংলার ইতিহাসে নদী, দুর্গ আর যুদ্ধ জড়িয়ে আছে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে। মেঘনা, শীতলক্ষ্যা আর ধলেশ্বরীর ত্রিভুজময় স্রোতস্বিনী ভূমির কেন্দ্রেই গড়ে উঠেছিল মুগল আমলের এক অনন্য প্রতিরক্ষা স্থাপনা—ইদ্রাকপুর দুর্গ। মুন্সিগঞ্জ শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এই দুর্গ শুধু ইট-কাঠ-পাথরের দেয়াল নয়, বরং বাংলার রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলের জীবন্ত দলিল। ইদ্রাকপুর দুর্গকে ঘিরে বহু কিংবদন্তি, বহু গবেষণা, আর বহু প্রবাসী গবেষকের মতামত আছে।

মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলেই দুর্গটির নির্মাণ শুরু হয়। তখন বাংলার সুবাদার ছিলেন মীর জুমলা, যিনি শুধু যুদ্ধকৌশলেই পারদর্শী ছিলেন না, বরং নদীপথে প্রতিরক্ষা গড়ার জন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রশাসক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার নদীপথ ছিল বাণিজ্য ও যুদ্ধের মূল কেন্দ্র। বিশেষ করে পর্তুগিজ জলদস্যু আর আরাকানিদের আক্রমণ নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইদ্রাকপুর দুর্গ সেই প্রেক্ষাপটেই নির্মিত হয়।

এই দুর্গের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর কৌশলগত অবস্থান। মুন্সিগঞ্জ ছিল এমন এক জায়গা, যেখান থেকে নদীপথে ঢাকা, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ কিংবা সোনারগাঁও রক্ষা করা সম্ভব ছিল। দুর্গটির চারপাশে তখন নদী বেষ্টিত থাকায় শত্রুপক্ষকে সহজেই প্রতিহত করা যেত। এর প্রাচীর উঁচু, মোটা এবং গোলাকার প্রাচীরগুলো কামানের আঘাত প্রতিরোধে বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল। দুর্গের ভেতরে ছিল একটি উঁচু গোল টাওয়ার, যেখান থেকে দূরের নদীপথ নজরদারি করা হতো। ইতিহাসবিদেরা মনে করেন, এটি ছিল বাংলার একমাত্র এমন দুর্গ যেখানে একইসাথে নদীপথ নিয়ন্ত্রণ, সেনাদের অবস্থান আর খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

বিদেশি গবেষকরা ইদ্রাকপুর দুর্গ নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। ব্রিটিশ গবেষক ডেভিড ম্যাককাচেন তাঁর বই “The Forts of Bengal”-এ লিখেছেন, “ইদ্রাকপুর দুর্গ হচ্ছে বাংলার সামরিক কৌশলের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ছোট্ট এই স্থাপনাটি শুধু প্রতিরক্ষার কাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মুগল প্রশাসনের সংগঠিত ও কৌশলী মনোভাবের পরিচয়ও বহন করে।”

আমেরিকান ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটন বাংলার ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, “মুঘলরা স্থানীয় ভৌগোলিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরক্ষার কৌশল সাজিয়েছিল, তারই একটা নমুনা হলো এই দুর্গ। নদীকে ঘিরে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা ছিল বাংলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আর ইদ্রাকপুর দুর্গ সেই ধারার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।”

ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ জঁ মারি লাফোঁ দীর্ঘদিন ঢাকার মুগল স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁর মতে, “ইদ্রাকপুর দুর্গ হলো সেইসব ছোট কিন্তু কার্যকরী দুর্গগুলির একটি, যা প্রমাণ করে মুগলরা শুধু জমির উপরে নয়, পানির পথেও নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।”

দুর্গটির অভ্যন্তরীণ কাঠামোও ছিল পরিকল্পিত। প্রাচীরঘেরা চত্বরের ভেতরে সৈন্যদের থাকার জন্য ছিল আস্তানা, ছিল গোলাবারুদ রাখার জায়গা, এমনকি ছিল পানির সংরক্ষণ ব্যবস্থা। ইতিহাসবিদেরা মনে করেন, এখানে একসাথে প্রায় পাঁচশো সৈন্য অবস্থান করতে পারত। নদীপথে শত্রু আক্রমণ হলে সৈন্যরা মুহূর্তেই প্রস্তুত হতে পারত। গোল টাওয়ার থেকে কামান ছুঁড়ে নদীতে নেমে আসা শত্রু নৌকাগুলোকে ধ্বংস করা সম্ভব হতো।

বাংলার অন্যান্য দুর্গের তুলনায় ইদ্রাকপুর দুর্গ অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল চমকপ্রদ। এর সাথে তুলনা করা হয় ঢাকার লালবাগ কেল্লার। তবে পার্থক্য হলো, লালবাগ ছিল মূলত প্রশাসনিক ও বসবাসের স্থান, আর ইদ্রাকপুর দুর্গ ছিল একান্ত সামরিক ঘাঁটি। এ কারণেই এখানে আড়ম্বর নেই, আছে কেবল দৃঢ়তা ও ব্যবহারিক কাঠামো।

স্থানীয় লোককথায় বলা হয়, দুর্গটির চারপাশে রাতে আগুন জ্বলে উঠত, যা আসলে ছিল সৈন্যদের সঙ্কেত ব্যবস্থা। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে একসময় গুপ্ত সুরঙ্গপথ ছিল, যা দিয়ে সৈন্যরা নদীপথে দ্রুত যাতায়াত করতে পারত। যদিও এসব গল্পের ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, তবুও এগুলো দুর্গটিকে ঘিরে রহস্যের আবহ তৈরি করে।

বাংলার ইতিহাসবিদদের মতে, ইদ্রাকপুর দুর্গ কেবল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যই নয়, রাজস্ব আদায় ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নদীপথ দিয়ে আসা বাণিজ্য নৌকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটি এক ধরনের চেকপোস্টের কাজ করত।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে দুর্গটির গুরুত্ব অনেকটা কমে যায়। তখন নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কারণে ছোট দুর্গগুলো আর কার্যকর থাকেনি। ধীরে ধীরে ইদ্রাকপুর দুর্গ তার সামরিক ভূমিকা হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীকালে এটি সরকারি দপ্তরের কাজে ব্যবহার হয়। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে এটি সংরক্ষিত হলেও অনেক জায়গায় ক্ষয়প্রাপ্তির চিহ্ন স্পষ্ট।

ব্রিটিশ গবেষক চার্লস ডি’ওলি উনিশ শতকের প্রথম দিকে দুর্গটি পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, “বাংলার প্রাচীন দুর্গগুলোর মধ্যে ইদ্রাকপুর দুর্গ একটি আকর্ষণীয় নিদর্শন। যদিও এটি আকারে ছোট, কিন্তু ভৌগোলিক দিক থেকে এর অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

আজকের দিনে ইদ্রাকপুর দুর্গ শুধু একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, বরং এটি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে। প্রতিদিন শত শত পর্যটক এখানে ভ্রমণে আসেন। স্থানীয় শিক্ষার্থীরা ইতিহাস জানতে এখানে ভিড় জমায়। নদীপথের প্রতিরক্ষা ইতিহাস জানার জন্য ইদ্রাকপুর দুর্গ তাই আজও অমূল্য।

ইদ্রাকপুর দুর্গের গল্প আসলে বাংলার জলপথকেন্দ্রিক ইতিহাসের গল্প। এটি মনে করিয়ে দেয়, নদীমাতৃক বাংলার প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি স্রোত একসময় যুদ্ধ ও বাণিজ্যের পথ ছিল। আর মুগল প্রশাসকরা যে শুধু তলোয়ার বা কামানের শক্তিতেই নয়, বরং নদী, ভূগোল আর স্থাপত্যের বুদ্ধিমত্তায়ও বাংলা শাসন করেছিল—তারই এক নিদর্শন এই ইদ্রাকপুর দুর্গ।

এ দুর্গের দেয়ালগুলো হয়তো আজ কিছুটা ভাঙাচোরা, কিন্তু এর প্রতিটি ইট আজও সাক্ষী হয়ে আছে এক অন্যরকম ইতিহাসের। বিদেশি গবেষকরা যেভাবে এটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেভাবেই আমাদেরও উচিত এই ঐতিহ্যকে লালন করা, কারণ ইদ্রাকপুর দুর্গ শুধু মুন্সিগঞ্জের গর্ব নয়, বরং পুরো বাংলার ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ।

বাংলার ইতিহাসে নদী, দুর্গ আর যুদ্ধ জড়িয়ে আছে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে। মেঘনা, শীতলক্ষ্যা আর ধলেশ্বরীর ত্রিভুজময় স্রোতস্বিনী ভূমির কেন্দ্রেই গড়ে উঠেছিল মুগল আমলের এক অনন্য প্রতিরক্ষা স্থাপনা—ইদ্রাকপুর দুর্গ। মুন্সিগঞ্জ শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এই দুর্গ শুধু ইট-কাঠ-পাথরের দেয়াল নয়, বরং বাংলার রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলের জীবন্ত দলিল। ইদ্রাকপুর দুর্গকে ঘিরে বহু কিংবদন্তি, বহু গবেষণা, আর বহু প্রবাসী গবেষকের মতামত আছে।

মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলেই দুর্গটির নির্মাণ শুরু হয়। তখন বাংলার সুবাদার ছিলেন মীর জুমলা, যিনি শুধু যুদ্ধকৌশলেই পারদর্শী ছিলেন না, বরং নদীপথে প্রতিরক্ষা গড়ার জন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রশাসক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার নদীপথ ছিল বাণিজ্য ও যুদ্ধের মূল কেন্দ্র। বিশেষ করে পর্তুগিজ জলদস্যু আর আরাকানিদের আক্রমণ নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইদ্রাকপুর দুর্গ সেই প্রেক্ষাপটেই নির্মিত হয়।

এই দুর্গের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর কৌশলগত অবস্থান। মুন্সিগঞ্জ ছিল এমন এক জায়গা, যেখান থেকে নদীপথে ঢাকা, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ কিংবা সোনারগাঁও রক্ষা করা সম্ভব ছিল। দুর্গটির চারপাশে তখন নদী বেষ্টিত থাকায় শত্রুপক্ষকে সহজেই প্রতিহত করা যেত। এর প্রাচীর উঁচু, মোটা এবং গোলাকার প্রাচীরগুলো কামানের আঘাত প্রতিরোধে বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল। দুর্গের ভেতরে ছিল একটি উঁচু গোল টাওয়ার, যেখান থেকে দূরের নদীপথ নজরদারি করা হতো। ইতিহাসবিদেরা মনে করেন, এটি ছিল বাংলার একমাত্র এমন দুর্গ যেখানে একইসাথে নদীপথ নিয়ন্ত্রণ, সেনাদের অবস্থান আর খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

বিদেশি গবেষকরা ইদ্রাকপুর দুর্গ নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। ব্রিটিশ গবেষক ডেভিড ম্যাককাচেন তাঁর বই “The Forts of Bengal”-এ লিখেছেন, “ইদ্রাকপুর দুর্গ হচ্ছে বাংলার সামরিক কৌশলের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ছোট্ট এই স্থাপনাটি শুধু প্রতিরক্ষার কাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মুগল প্রশাসনের সংগঠিত ও কৌশলী মনোভাবের পরিচয়ও বহন করে।”

আমেরিকান ইতিহাসবিদ রিচার্ড ইটন বাংলার ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, “মুঘলরা স্থানীয় ভৌগোলিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরক্ষার কৌশল সাজিয়েছিল, তারই একটা নমুনা হলো এই দুর্গ। নদীকে ঘিরে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা ছিল বাংলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আর ইদ্রাকপুর দুর্গ সেই ধারার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।”

ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ জঁ মারি লাফোঁ দীর্ঘদিন ঢাকার মুগল স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁর মতে, “ইদ্রাকপুর দুর্গ হলো সেইসব ছোট কিন্তু কার্যকরী দুর্গগুলির একটি, যা প্রমাণ করে মুগলরা শুধু জমির উপরে নয়, পানির পথেও নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।”

দুর্গটির অভ্যন্তরীণ কাঠামোও ছিল পরিকল্পিত। প্রাচীরঘেরা চত্বরের ভেতরে সৈন্যদের থাকার জন্য ছিল আস্তানা, ছিল গোলাবারুদ রাখার জায়গা, এমনকি ছিল পানির সংরক্ষণ ব্যবস্থা। ইতিহাসবিদেরা মনে করেন, এখানে একসাথে প্রায় পাঁচশো সৈন্য অবস্থান করতে পারত। নদীপথে শত্রু আক্রমণ হলে সৈন্যরা মুহূর্তেই প্রস্তুত হতে পারত। গোল টাওয়ার থেকে কামান ছুঁড়ে নদীতে নেমে আসা শত্রু নৌকাগুলোকে ধ্বংস করা সম্ভব হতো।

বাংলার অন্যান্য দুর্গের তুলনায় ইদ্রাকপুর দুর্গ অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল চমকপ্রদ। এর সাথে তুলনা করা হয় ঢাকার লালবাগ কেল্লার। তবে পার্থক্য হলো, লালবাগ ছিল মূলত প্রশাসনিক ও বসবাসের স্থান, আর ইদ্রাকপুর দুর্গ ছিল একান্ত সামরিক ঘাঁটি। এ কারণেই এখানে আড়ম্বর নেই, আছে কেবল দৃঢ়তা ও ব্যবহারিক কাঠামো।

স্থানীয় লোককথায় বলা হয়, দুর্গটির চারপাশে রাতে আগুন জ্বলে উঠত, যা আসলে ছিল সৈন্যদের সঙ্কেত ব্যবস্থা। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে একসময় গুপ্ত সুরঙ্গপথ ছিল, যা দিয়ে সৈন্যরা নদীপথে দ্রুত যাতায়াত করতে পারত। যদিও এসব গল্পের ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, তবুও এগুলো দুর্গটিকে ঘিরে রহস্যের আবহ তৈরি করে।

বাংলার ইতিহাসবিদদের মতে, ইদ্রাকপুর দুর্গ কেবল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যই নয়, রাজস্ব আদায় ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নদীপথ দিয়ে আসা বাণিজ্য নৌকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটি এক ধরনের চেকপোস্টের কাজ করত।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে দুর্গটির গুরুত্ব অনেকটা কমে যায়। তখন নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কারণে ছোট দুর্গগুলো আর কার্যকর থাকেনি। ধীরে ধীরে ইদ্রাকপুর দুর্গ তার সামরিক ভূমিকা হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীকালে এটি সরকারি দপ্তরের কাজে ব্যবহার হয়। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে এটি সংরক্ষিত হলেও অনেক জায়গায় ক্ষয়প্রাপ্তির চিহ্ন স্পষ্ট।

ব্রিটিশ গবেষক চার্লস ডি’ওলি উনিশ শতকের প্রথম দিকে দুর্গটি পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, “বাংলার প্রাচীন দুর্গগুলোর মধ্যে ইদ্রাকপুর দুর্গ একটি আকর্ষণীয় নিদর্শন। যদিও এটি আকারে ছোট, কিন্তু ভৌগোলিক দিক থেকে এর অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

আজকের দিনে ইদ্রাকপুর দুর্গ শুধু একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, বরং এটি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে। প্রতিদিন শত শত পর্যটক এখানে ভ্রমণে আসেন। স্থানীয় শিক্ষার্থীরা ইতিহাস জানতে এখানে ভিড় জমায়। নদীপথের প্রতিরক্ষা ইতিহাস জানার জন্য ইদ্রাকপুর দুর্গ তাই আজও অমূল্য।

ইদ্রাকপুর দুর্গের গল্প আসলে বাংলার জলপথকেন্দ্রিক ইতিহাসের গল্প। এটি মনে করিয়ে দেয়, নদীমাতৃক বাংলার প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি স্রোত একসময় যুদ্ধ ও বাণিজ্যের পথ ছিল। আর মুগল প্রশাসকরা যে শুধু তলোয়ার বা কামানের শক্তিতেই নয়, বরং নদী, ভূগোল আর স্থাপত্যের বুদ্ধিমত্তায়ও বাংলা শাসন করেছিল—তারই এক নিদর্শন এই ইদ্রাকপুর দুর্গ।

এ দুর্গের দেয়ালগুলো হয়তো আজ কিছুটা ভাঙাচোরা, কিন্তু এর প্রতিটি ইট আজও সাক্ষী হয়ে আছে এক অন্যরকম ইতিহাসের। বিদেশি গবেষকরা যেভাবে এটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেভাবেই আমাদেরও উচিত এই ঐতিহ্যকে লালন করা, কারণ ইদ্রাকপুর দুর্গ শুধু মুন্সিগঞ্জের গর্ব নয়, বরং পুরো বাংলার ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ।

লাল লতিকা হট্টিটি মাঝারি আকারের হয়ে থাকে। এই পাখিটি খুবেই চটপটে ও চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে থাকে। তার সতর্ক ভঙ্গি ও জলশয়ের পাতার ওপর দ্রুত দৌড়ানোর ক্ষমতার জন্য সুপরিচিত। লাল লতিকা হট্টিটি লম্বায় ৩৪-৩৭ সেন্টিমিটার। এদের চোখের সামনে টকটকে লাল চামড়া। সেটিই লতিকা।

১ দিন আগে

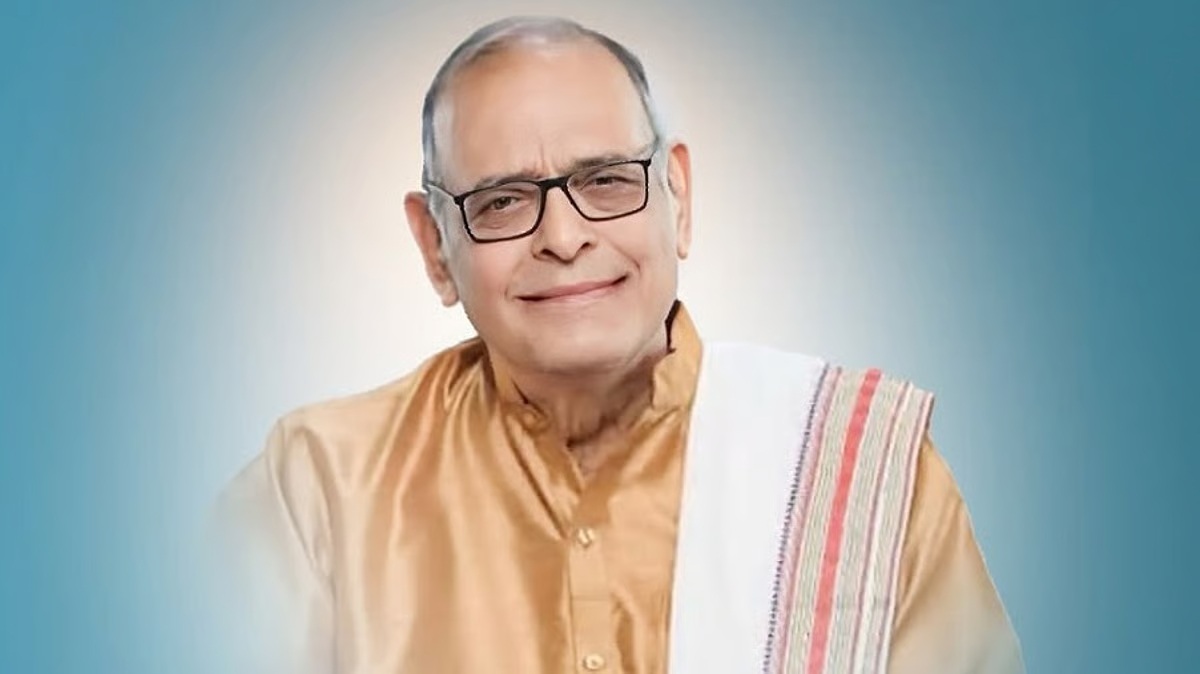

অচ্যুত পোতদারের অভিনয়জীবন ছিল চার দশকেরও বেশি। তিনি ১২৫টির বেশি হিন্দি ও মারাঠি ছবিতে কাজ করেছেন। হিন্দি ও মারাঠি চলচ্চিত্র অঙ্গনে তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহকর্মী, ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। বাস্তব জীবনেও তিনি ছিলেন নম্র, অমায়িক এবং বহুমুখী প্রতিভ

১ দিন আগে

থাইরয়েড সমস্যায় ওষুধের পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে কিছু ফল আছে যেগুলো থাইরয়েড রোগীদের জন্য উপকারী হতে পারে। এসব ফলে থাকে ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা থাইরয়েড গ্রন্থির কাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র ফল খেয়েই থাইরয়েড সারানো

১ দিন আগে

শরৎকালে দিন আর রাতের তাপমাত্রার ব্যবধান বাড়তে শুরু করে। দিনে থাকে হালকা রোদ, আর রাতে আসে শীতলতা। এই পরিবর্তিত আবহাওয়া কাশগাছের ভেতরে হরমোনের মতো কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালু করে, যা ফুল ফোটার সংকেত দেয়। উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষকরা বলেন, প্রতিটি গাছেরই একটা নির্দিষ্ট "ফোটার মৌসুম" থাকে। কাশফুলের জন্য সেই

২ দিন আগে